Antiquarium Arborense - Museo archeologico Giuseppe Pau Oristano

Antiquarium Arborense - Museo archeologico Giuseppe Pau Oristano

Salta la barra di navigazione e vai ai contenuti

Contenuti

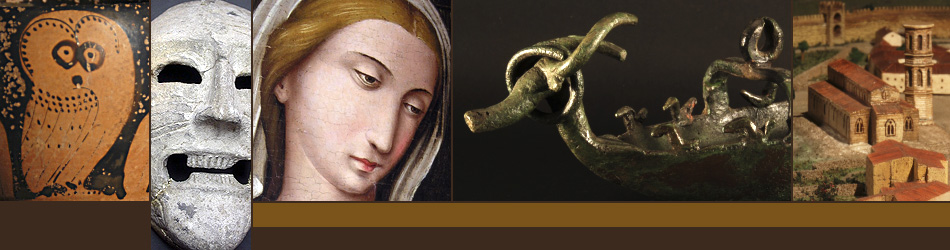

Un nuovo tassello dell'Antiquarium Arborense: la Collezione Guastini

5 febbraio 2023

Il 10 febbraio inauguriamo una nuova mostra, che renderà la visita all'Antiquarium Arborense ancora più coinvolgente: l'inedita Collezione Guastini, pervenuta al Museo di Oristano per generoso legato degli eredi, arricchirà di 80 reperti le sale del nostro museo.

L'inaugurazione avrà inizio alle ore 19, con conferenza e visita guidata alla mostra. Seguirà un aperitivo futurista!

Ingresso gratuito.

E' richiesta la prenotazione telefonando al numero 0783/791262 o scrivendo una email a visiteguidate@fondazioneoristano.it

LA COLLEZIONE GUASTINI:

Nella Prima Età del Ferro in Sardegna, la ceramica si caratterizza per nuove forme vascolari, spesso arricchite da raffinate decorazioni, che costituiscono delle innovazioni dovute all’interscambio tra culture indigene e allogene.

Le produzioni ceramiche indigene mostrano cambiamenti rispetto al periodo precedente, gli impasti appaiono maggiormente depurati e le superfici più rifinite.

I miglioramenti tecnologici, dovuti talora all’utilizzo del tornio lento e raramente del tornio veloce, forse introdotto dai Fenici, e alla specializzazione in altri campi, come quello della metallurgia, si riflettono anche nella ceramica con il controllo del fuoco e l’uso della fornace.

L’ornamentazione sulla superficie dei manufatti, quando presente, può essere incisa, impressa, excisa, plastica, a stralucido e dipinta.

Nella Sardegna del I Ferro è largamente diffuso il motivo decorativo dei cerchielli concentrici impressi a punzone, soprattutto nel vasellame di pregio: brocche askoidi, vasi piriformi, lucerne, ciotole e tazze carenate, "fiasche del pellegrino" e "bottiglie" e più raramente anche in ceramiche comuni come i tegami.

In Sardegna finora si ha un’unica testimonianza certa di uno strumento impiegato per questo genere di attività: il punzone in osso rinvenuto nel villaggio del nuraghe Palmavera- Alghero in cui è stato scolpito in negativo il motivo dei cerchielli concentrici, presente nelle superfici dei vasi dell’età del Ferro. Dal medesimo sito lo stesso motivo a cerchielli concentrici compare sul frammento di un pettine miniaturistico d’importazione, di avorio di ippopotamo, una materia “esotica” largamente diffusa nel Mediterraneo orientale insieme all’avorio di elefante.

Le anfore piriformi rappresentano l’introduzione di un nuova tipologia nella ceramica vascolare nuragica della Prima età del Ferro.

La più antica scoperta del tipo, dovuta ad Antonio Taramelli, avvenne nel 1918, nel santuario di Sant’Anastasia di Sardara. Il Taramelli osservò la novità della forma nella Sardegna nuragica. I confronti evocati per tale forma si spingono alla cultura cicladica, ma per quanto concerne il falso versatoio semicircolare il Taramelli evidenzia i raffronti con tombe del Bronzo Finale delle necropoli di Monte Dessueri, Pantalica e del Finocchito della Sicilia meridionale, in cui il versatoio è funzionale ad un filtro interno del vaso, probabilmente per filtrare le impurità di una bevanda (birra, idromele?). Gli studi successivi hanno evidenziato che il modello di vaso con crivello (o filtro) dotato di versatoio va riconosciuto in ambito miceneo e cipriota, da cui passò in Sicilia e in area filistea.

Per la Sardegna l’atrofizzazione del versatoio e la mancanza del filtro nelle anforette in questione dimostrano che la funzione del vaso dovette essere differente dai prototipi.

Potrebbe ipotizzarsi che il modello di vasi a filtro sia stato acquisito dai Sardi a Cipro o in area filistea, forse insieme alla fiasca del pellegrino.

Il vaso piriforme con finto versatoio, provvisto di piccole anse talora disposte a coppie contrapposte o prese forate orizzontalmente o verticalmente, spesso riccamente decorato, nel corso della I Età del Ferro (IX-VIII secolo a.C.), fu verosimilmente non destinato all’uso quotidiano ma prevalentemente legato alla sfera del sacro.

Nell’Antiquarium Arborense è conservato un esemplare miniaturistico di anforetta piriforme in bronzo, con finto versatoio, dotata di anello di sospensione. L’anforetta ha base distinta dal corpo ed è provvista di due coppie di anse contrapposte, con due cordicelle che negli esemplari fittili ne consentivano il trasposto su una spalla, come nel caso delle fiasche da pellegrino di minuscole dimensioni in bronzo.

L’anforetta della collezione Guastini ha corpo piriforme a fondo piano, spalle tronconiche, breve collo ed orlo ad imbuto. Nella fascia mediana del corpo sono innestate due coppie di anse “a bastoncello” contrapposte, di cui, sul lato B, l’ansa di destra risulta spezzata.

Sul lato A del corpo, in posizione leggermente decentrata rispetto alla linea mediana verticale, è innestato un finto versatoio, derivato dai modelli micenei, ciprioti e levantini di vasi con beccuccio semicircolare dotato di filtro.

Le spalle sono decorate da sei fasce excise di circonferenza scalata dal basso verso l’alto, ottenute mediate l’escavazione di sette scanalature anulari. Il motivo decorativo è definito inferiormente da una circonferenza di 16 cerchielli concentrici di grandi dimensioni (diam. cm 1, 2), ciascuno ottenuto dal medesimo punzone (in osso?) che crea quattro cerchielli con un punto rilevato centrale. La decorazione di cerchielli, interrotta dal falso versatoio, segue con tre ulteriori cerchielli la curva inferiore del versatoio. In corrispondenza dello spazio tra ognuna delle due coppie di anse sono impressi tre cerchielli concentrici disposti in verticale. Orlo ad imbuto troncoconico con bordo convesso.

Argilla arancio, depurata, lavorato presumibilmente al tornio veloce. Il vaso è stato rifinito ad immersione con ingobbio rosso (red slip).

Sia la tecnica di rivestimento in red slip, sia l’uso del tornio per questo prodotto tardo nuragico, suggeriscono un centro di produzione influenzato dall’elemento fenicio, del genere di Santa Imbenia (Alghero), s’Uraki (San Vero Milis) o di vari centri sardo-fenici del Sulcis e dell’Iglesiente.

Se l’anfora piriforme con falso versatoio, decorata a cerchielli concentrici, ci rimanda principalmente ai rituali dell’acqua dei templi a pozzo e delle fonti sacre, vi è un’altra tipologia ceramica sarda, le brocchette askoidi, caratterizzate anch’esse spesso dai cerchielli concentrici, che propongono in Sardegna i rituali del vino. Le brocche askoidi, provviste di una sola ansa, con corpo globulare od ovoide e collo inclinato rispetto all’asse del corpo, frequentemente decorate, hanno un loro pendant in rari esemplari da cerimonia in bronzo.

Le brocchette provengono da contesti abitativi ma anche da luoghi di culto ed appaiono utilizzate durante le pratiche rituali legate al consumo del vino, come desumiamo dalle analisi gascromatografiche effettuate su vari esemplari.

Sulla base di dati paleobotanici ed archeologici, il problema della vinificazione in Sardegna non è più confinato al modello importato dai Fenici, verso la fine del IX sec. a. C., in quanto la domesticazione della vite nell’Isola è attestata dal XIV – XIII secolo a.C. in base alla datazione al C14 di semi di vitis vinifera vinifera, individuati nel pozzo N del sito nuragico di Sa Osa (Cabras).

La diffusione delle brocche askoidi, oltre che largamente attestata nell’ isola nella prima età del Ferro (IX- VIII sec. a.C.), è documentata in vari contesti dell’Etruria tirrenica e padana (con imitazioni locali), in Iberia, in Africa del nord (Utica e Cartagine), in Sicilia (Mozia, Lipari, Dessueri, Pantalica), a Creta (tomba di Khaniale Tekké, con materiale fenicio), talora in associazione con le anfore sardo-fenicie di Sant’Imbenia.

Con l’evolversi dei contatti tra le comunità sarde ed allogene, tra Oriente e Occidente, le attività vitivinicole subiscono un rapido sviluppo per la crescente richiesta da parte dei Fenici del vino sardo da esportare.

Il trapianto del rituale del marzeah da parte dei Fenici in Sardegna rivela sin dall’VIII secolo e poi nel VII l’acquisizione del consumo del vino speziato, come hanno dimostrato gli studi di Massimo Botto sulla diffusione in ambito più propriamente fenicio, ma anche indigeno, della forma ceramica della tripod bowl, la coppa tripodata che si raccorda alla triturazione di spezie per il consumo del vino aromatizzato, proprio della tradizione orientale.

In mostra sono presenti due frammenti di anse di brocche askoidi dal Sinis decorati con cerchielli concentrici, quattro esempi fittili integri (dal Sinis e da Nuraxinieddu- Su Cungiau ‘e Funtana) e un esemplare in bronzo (da Oristano, villaggio nuragico di San Giovanni dei Fiori).

Piazza Corrias, 09170 Oristano | Tel: 0783 791262 | info@antiquariumarborense.it ConsulMedia 2012